|

LA MAISON LONGUE OU

"LONGÈRE"

C'était la

maison des petits paysans (journaliers possédant un petit lopin,

métayers, petits exploitants) et des petits artisans. Elle était

très répandue dans les zones de pauvreté, en particulier dans tout

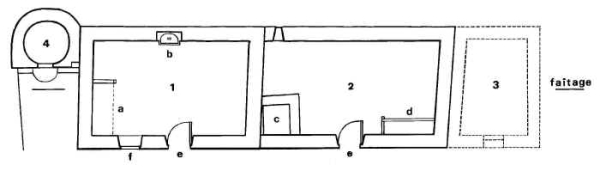

l'Ouest. C'est une maison étroite, à développement en longueur

selon l'axe de la faîtière, de plain-pied, aux accès généralement en

gouttereau, plus rarement en pignon.

Dans les "longères" purement

paysannes, on distingue, selon l'articulation des locaux d'exploitation à

la pièce d'habitation, quatre types :

- la "longère" à pièce unique

commune aux hommes et aux animaux,

- la "longère" à pièce d'habitation

augmentée d'une étable,

- la "longère" à pièce d'habitation augmentée

d'une grange-étable,

- la "longère" à étable ou à grange-étable

dissociée, formant l'amorce d'une cour ouverte.

Dans les "longères" à

cohabitation des humains et du cheptel (attestées en basse Bretagne,

Normandie, Mayenne, Anjou, mais aussi dans le Cantal, la Lozère et les

Pyrénées ariégeoises), le bétail était relégué à l'extrémité opposée au

foyer, le sol étant en pente pour éviter que le purin n'envahisse la

pièce. Dans le meilleur des cas, une cloison en planches séparait l'étable

de la pièce d'habitation.

Les aménagements étaient des plus sommaires :

une cheminée adossée au pignon avec un four extérieur, un évier ménagé en

gouttereau à côté de la porte d'entrée. Le mobilier comportait une table

(succédant au plateau sur tréteaux commun avant le 17e siècle), des lits

plus ou moins clos, un pétrin, un bahut (remplaçant le coffre où l'on

rangeait vêtements et objets précieux), un vaisselier, une armoire, des

bancs ou des chaises (ces dernières se généralisant après 1850).

|